.jpg?fm=webp)

ゲンバの声

新旧の技術を掛け合わせて“まだ世の中にないモノ”を創る/内山さん

最先端の技術と情熱を持ち挑み続ける多彩なTOYOBOの研究員・開発者たちを紹介する 特集「“変化を楽しむ”研究・開発者ストーリー」。第二回目となる今回は共同研究から見出した可能性を武器に製品開発に取り組む、東洋紡の内山さんを紹介します。

日々進化し続ける研究・開発分野において、最先端の技術と情熱をもって挑み続けるTOYOBOの研究・開発者たちは、個性豊かで多彩な魅力にあふれています。

「“変化を楽しむ”研究・開発者ストーリー」は、キャリアの中で起きた“変化”を通して、彼らの仕事に対する思いや、その背景にある一人ひとりのストーリーを紹介する連載です。

ハカセ

TOYOBOには魅力的な研究・開発者がたくさんいるんデスよ。この連載も第3回! 今回は、高機能フィルムの開発を担当している重野さんに来てもらいました!

フーちゃん

フィルムはTOYOBOの主力事業のひとつよね。どんな分野で使われているフィルムなのかしら?

ハカセ

最近は生成AIがいろんな分野で使われるようになってきたので、その計算処理を行うデータセンターの需要が世界的に増えているんデスよ。そのデータセンターで使われる機器に欠かせない電子部品のひとつが、セラミックコンデンサ、略して「セラコン」! このセラコンの製造工程で、TOYOBOの「セラコン用離型フィルム」が使われているのデス。

フーちゃん

じゃあセラコン用離型フィルムの需要も増えているってことね。開発している人もやりがいがありそう! さっそくお話を聞いてみましょう。

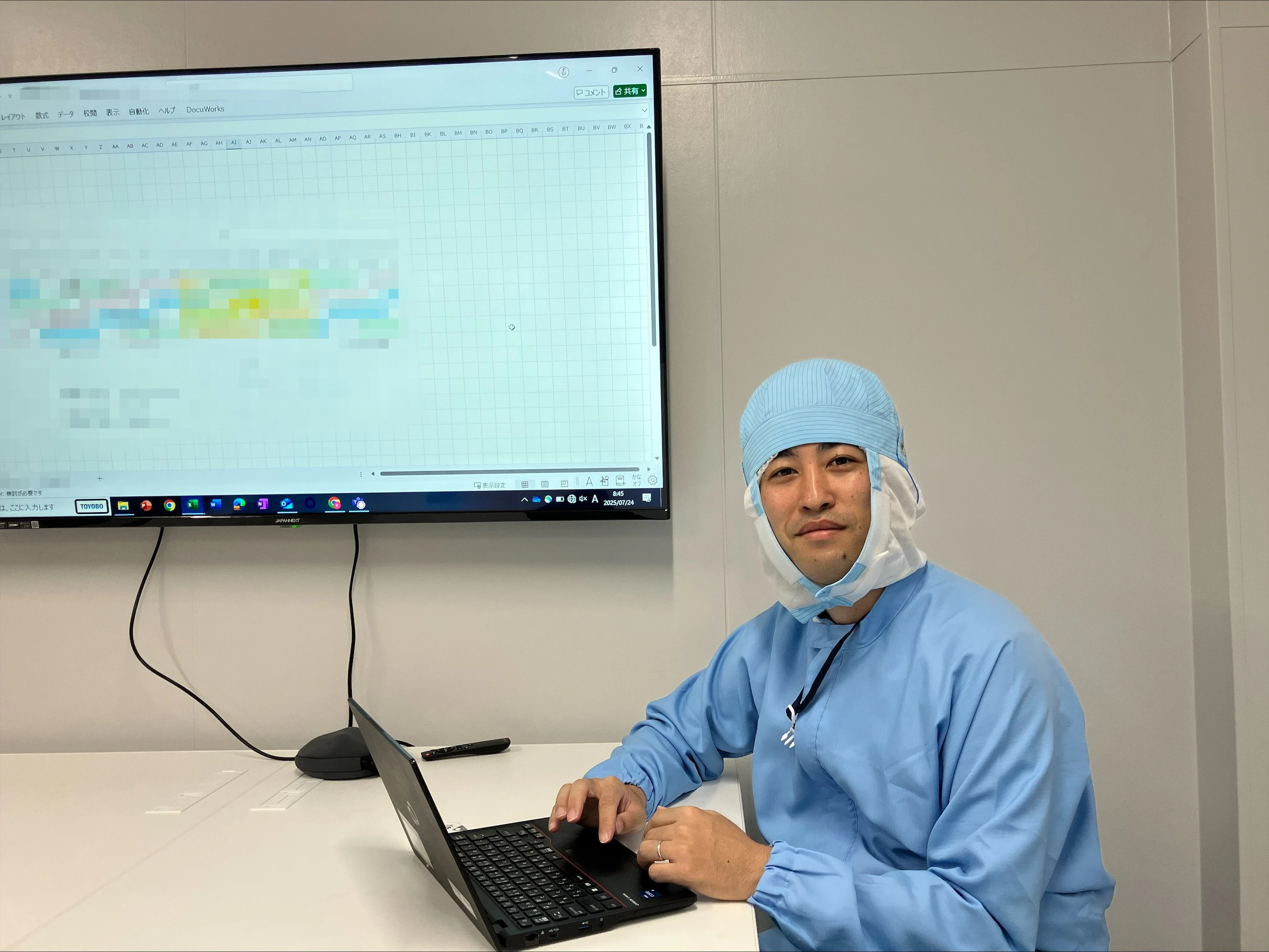

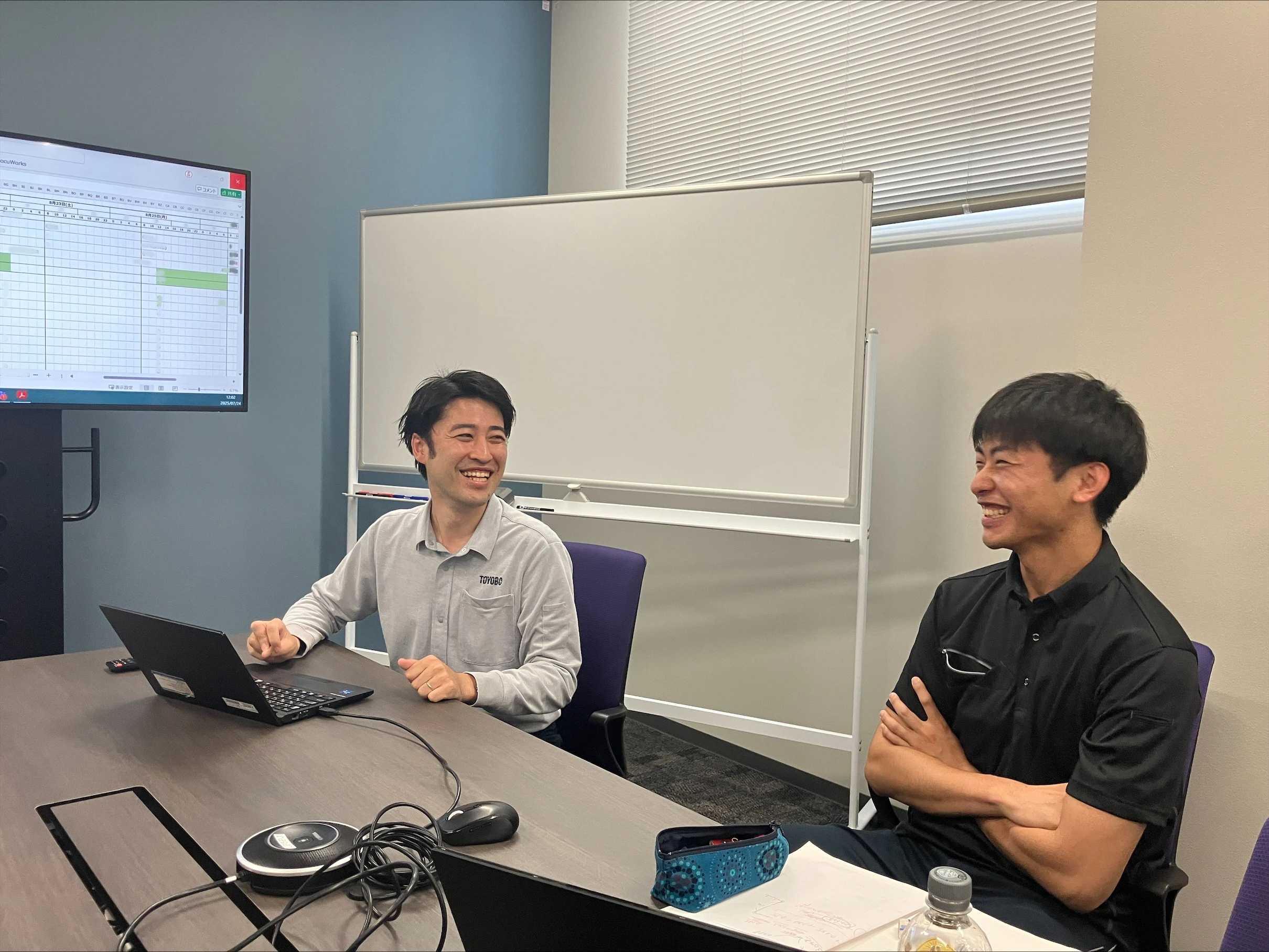

重野(しげの)さん

東洋紡株式会社 宇都宮工場

2015年入社。セラコン製造用の新規離型フィルムの開発を担当したのち、2021年に帝人フィルムソリューション株式会社(以下「TFS社」※1)の技術を受け継ぐ開発チームに参画。その後、同フィルムの生産ライン立ち上げプロジェクトに従事。学生時代は有機合成化学を専攻し、音楽イベントの企画にも熱中。元高校球児で、趣味はキャンプとプロ野球観戦。

※1:TFS社(帝人フィルムソリューション株式会社)は、2019年に東洋紡株式会社のグループ会社となり、「東洋紡フイルムソリューション株式会社」へ社名変更。その後、2021年に東洋紡株式会社に吸収合併され、現在は東洋紡のフィルム事業の一部として製品・技術が引き継がれています。

ハカセ

重野さんは学生時代、どんな研究をしていたんデスか?

重野:専攻は有機合成化学で、金属とフッ素を含む物質の性質を活用して新しいタイプの有機合成反応を作り出す研究をしていました。

この研究を通じて得た知識や視点を、より広い分野で生かしたいと考え、就職活動では有機合成の枠に捉われず、自分の専門性を生かせる会社を探しました。

フーちゃん

それがTOYOBOだったんですね! 入社後のお仕事内容も教えてください。

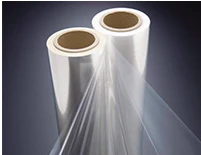

重野:最初は「コスモシャインSRF®」という、液晶ディスプレイなどに使われるポリエステルフィルムの品質改善活動をしていました。その後は新しいセラコン用離型フィルムの開発に取り組み、新製品の立ち上げなども経験させてもらいました。

フーちゃん

「離型フィルム」は「りけいフィルム」って読むんですね。どういうものなんですか?

重野:ざっくり言うと、はがしやすいフィルムシートのことです。たとえば、液晶ディスプレイの中に使われている偏光板を作る工程で使うと、作業効率が上がるんですよ。

液晶関連以外にも、電子部品や樹脂製品など、お客さまの中間製品をシート状に成型したり、特殊な加工をする際の基盤材料として、離型フィルムは幅広く使われています。

フーちゃん

スマートフォンや自動車など、いろんな用途で使われているのね!

重野:そのフィルムをTOYOBOでは当時、フィルムの製膜工程とは別に加工処理を行う「オフラインコーティング」という方式で作っていました。なので、私もオフラインコーティングの生産技術を学んで開発に取り組んでいました。

ハカセ

希望通り、有機合成とは違う分野のお仕事ができたわけデスね。学生時代の研究を生かせている部分はあるんデスか?

重野:学生時代に得た化学物質に関する基礎知識と、物質の化学構造からその反応性をイメージする力は、今の仕事にも役立っています。開発中も「これとこれを混ぜたらいい反応が出そうだな」といった予測を立てやすいので、その点では知識や経験を生かせているなと感じます。

フーちゃん

化学の知識っていろんなものに応用できるのね!

ハカセ

今はどんなお仕事をしているんデスか?

重野:宇都宮工場に新設された、セラコン用離型フィルムの生産ラインの立ち上げプロジェクトを担当しています。主に、フィルムの製膜工程の中で加工処理も行う「インラインコーティング」という方式での生産技術開発や、技術課題の解決などに取り組んでいます。

フーちゃん

最初はオフラインコーティングで、今はインラインコーティング(※2)……。作っているものは同じ離型フィルムでも、製法が違うってこと?

※2:オフラインコーティングとは、フィルムの製膜工程の後、別の工程でコーティング処理を行う加工方法です。インラインコーティングとは、フィルムの製膜工程と同じ製造ライン上で、連続してコーティング処理を行う加工方法です。

重野:はい、その通りです。ちょっとややこしいんですけど、私はオフラインコーティングでの開発を経験した後、今度はインラインコーティングの開発担当になりました。

オフラインコーティングは元々TOYOBOが持っていた技術ですが、インラインコーティングは、帝人のフィルム事業を展開してきたTFS社の技術なんです。

ハカセ

インラインコーティングって、これまで重野さんが扱ってきた技術とは違いますよね? なぜ重野さんが担当することになったんデスか?

重野:2021年にTFS社がTOYOBOに加わって、一緒に事業を進めるようになったんです。そのタイミングで私はTFS社のインラインコーティングのチームに異動し、メンバーと一緒に働くことになりました。当時取り組んでいたのは、TOYOBOの高度な処方設計技術とTFS社のインライン離型に関する生産技術を融合させた、新しいインライン離型フィルムの開発です。

フーちゃん

二つの会社の技術を融合させて、新しいモノを生み出そうとしたんですね。

重野:技術融合によって、TOYOBOはセラコン用離型フィルムをインラインとオフラインの両方式で生産できる、オンリーワンの技術を持つようになりました。宇都宮工場に生産ラインを新設し、さらなるシェア拡大を目指しています。

ハカセ

それはすごい! そんなに伸びているってことは、ほかにも強みがあるんじゃないデスか?

重野:TOYOBOの特徴は、原料の重合からフィルム原反の製膜、そしてコーティングまで、一連の工程にそれぞれ専門の研究・開発部隊があることです。これは当社の大きな強みだと思います。セラコンメーカーなどのお客さまから疑問や要望があったら、すぐに各部隊にフィードバックできますし、解決策もすばやく提案できるんですよ。

フーちゃん

異動したとき、環境が変わって大変じゃなかったですか? 周りはTFS社から来た人ばかりですよね。

重野:はい、正直なところ最初は戸惑いもありました。まるで社内転職したような気持ちでした(笑)。ただ、技術や製品の開発内容には大きな違いはなかったので、その点では比較的スムーズに馴染めました。でも、言葉が通じなかったのは困りました。

ハカセ

言葉が通じない? もしかして、外国の方が多かったとか?

重野:いえ、そういう意味ではなくて、使っている専門用語がまったく違ったんです。同じ製品の同じ部分を指しているのに、TOYOBOとTFS社ではそれぞれ違う呼び方をしていて、「東洋紡言語」と「帝人言語」と表現されることもあるくらいなんですよ(笑)。最初はその違いにかなり混乱しました。

フーちゃん

どうやって乗り越えたんですか?

重野:まずは「帝人言語」を理解して、TFS社出身の方と話すときは「帝人言語」を使うようにしました。それと同じように、TFS社出身の皆さんも私と話すときは「東洋紡言語」を使ってくれたんです。

フーちゃん

お互いに歩み寄る姿勢があったからですね。

重野:ただ、言葉の違いよりも本当に大変だったのは、研究開発のインフラ整備や製品開発フローの構築でした。

インラインコーティングを使った離型フィルムの開発はTFS社の技術だったため、東洋紡の設備では評価や試作ができず、装置の改造やスキル習得など、研究開発の基盤づくりに約1年かかりました。

それでも、両者の技術や文化を理解し合いながら、一つのチームとして前に進めたことが、今につながっていると思います。

ハカセ

違う環境を経験してよかったことは何デスか?

重野:TFS社出身の方々と一緒に仕事をする中で、あらためてTOYOBOの良さに気付くことができました。たとえば、「設備投資がしっかりされていますね」と言われたときに、確かに設備や人員などのインフラがとても整っているなと再認識しました。また、TFS社の技術は本当に高いですが、「TOYOBOも負けていないな」と誇らしく感じる瞬間もありました。

フーちゃん

環境の変化を前向きに受け止めたからこそ、TOYOBOの強みを再発見できたんですね!

ハカセ

開発というお仕事の魅力を教えてください。

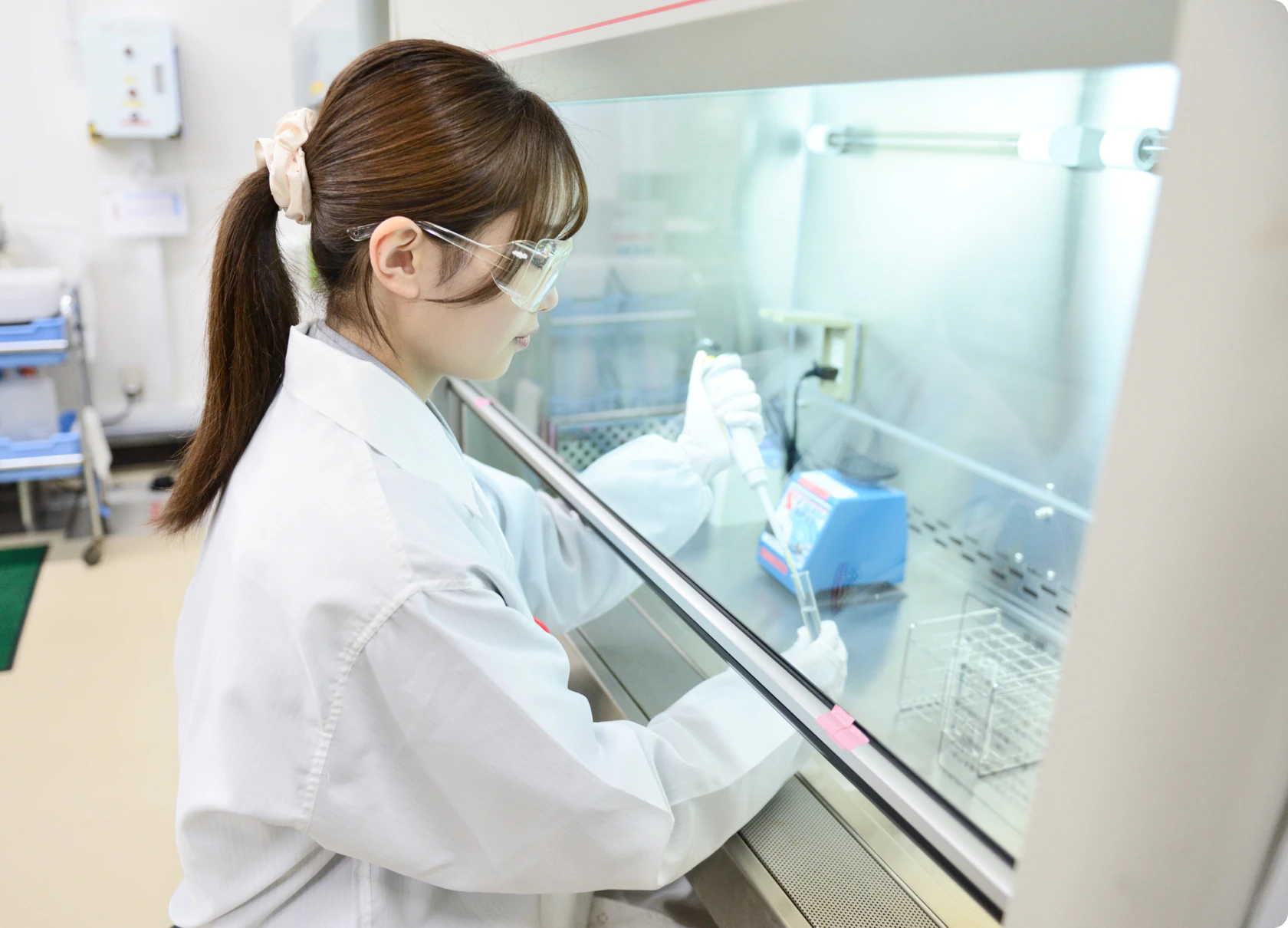

重野:いろんなことを経験できるのが、この仕事の面白いところですね。工場へ行って製品を試作することもあれば、大学と連携して開発を進めることもありますし、お客さまや他のメーカーの方々とディスカッションすることもあります。

フーちゃん

意外だわ。開発の人って実験室にこもっているイメージでした。

重野:私の場合は外出や出張も多くて、実験室にいる時間は意外と少ないんですよ。開発の役割は、お客さまの要望を聞いて、それを満たすフィルムを形にすること。そのためには、社内外の人の知見や協力が欠かせません。

開発者が中心となって、さまざまな人を巻き込みながら一つの製品として立ち上げていく──。そこにこの仕事の醍醐味があると思っています。

ハカセ

開発って、いろんな人と協力しながら進めるお仕事なんデスね!

フーちゃん

重野さんの今後の目標を知りたいです!

重野:直近の目標としては、自分が開発した新規インライン離型フィルムを、新設備の生産ラインでより正常に安定生産できるようにしたいです。それによってお客さまに満足していただいて、TOYOBOの利益に貢献すると同時に、社会をゆたかにしていきたいですね。

ハカセ

新製品の力で社会をゆたかにする。すばらしい目標デスね。

重野:そのためにも、今後は工場でのフィルム生産技術や品質管理技術も学びたいですし、お客さまとより近い距離で対話しながら新製品の拡販に注力する仕事にも挑戦したいです。そして将来的には、製造・開発・販売などの幅広い業務スキルを身につけて、フィルム事業全体を俯瞰して見渡せる人材になっていきたいと考えています。

二人:重野さんの進化、楽しみにしています! 今日はどうもありがとうございました!

重野:こちらこそ、ありがとうございました。

※本記事の内容および組織名等は取材当時のものです。

おすすめ記事

TOYOBOの体温を感じる

TOYOBOの体温を感じる

TOYOBOの体温とは、世の中の課題解決に挑むTOYOBOで働く人々の日々奮闘する様子やプライドを持って働く熱意です。 なかなか世の中に出ない製品誕生の裏側から、TOYOBOで働く人々の日々のコミュニケーションや暮らしなど、関係者の体温がこもった「声」をお伝えします。